| 前頁へ / 次頁へ |

| 金 峰 山 3 /5 |

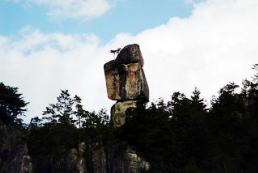

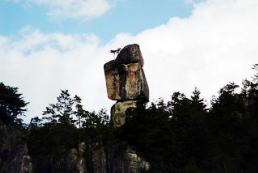

西俣沢(実際にはその源流の一つ砂洗沢)を渡り、中ノ沢の左岸を少し進 んだ後、右手の尾根に取り付く。石礫と木の根と土の、山道らしい登りの始 まりである。 ひとしきり中ノ沢沿いの鬱蒼としたカラマツ林の急坂を登ると、 沢に出て「最終水場」の表示があった。これから上には水は無いよ、という ことである。 私は冷たいせせらぎを掌ですくって喉を潤し、顔を濡らして火 照りを鎮めた。この小休止後、しばらく眺望が全く得られない針葉樹の原生 林の登りが続いたが、標高2300m辺りで尾根筋に出ると樹林にはダケカ ンバやナナカマドなど広葉樹が混じり始め、明るくなった樹間から僅かなが ら北東方向への眺望が得られようになる。 さらに小半時ほど明るい混交林 の急坂を登り詰めると、針葉樹は次第に高さを減じ、シャクナゲやナナカマ ド、ダケカンバの低木の群生が目立つようになった。私がそろそろ森林限界 だ思ってほどなく金峰山小屋(2430m)の前に到着する(8:45)。 この時点の天候は、時折薄日が射すことはあるものの上空は概ね薄い覆 われ、稜線付近の低空では西風に乗ったガスが絶えず移動している状況だ った。 小屋の前で小休止を取りながら北方を見渡すと、眼下に廻目平周辺 の岩峰群が屹立し、その向こうに秋山周辺の田園地帯を挟んで千曲川北岸 に連なる山並みが望めた。西方の小川山からミズガキ山にかけての山域は すっかりガスに隠れ、また東方の奥秩父の山並みも流れ行くガスの中に沈 んでいた。 小屋の上に出て山頂方向を見上げると、山頂と五丈石 にもうっすらとガス がかかって朧な見えようである。 山頂西側の峻険な稜線は移動中のガスに 見え隠れしていた。「この様子では山頂からの眺望も期待薄だな」と、私は少 なからず落胆したが、これも予測の範囲内というものだ。 気を取り直してハ イマツの広がる岩場を山頂目指して登り始めた。ハイマツの間には矮化した シラビソやダケカンバ、ナナカマド、シャクナゲなどが多数混じっていて、その 悉くがその枝先に露を溜めていた。時折手の甲や腕が触れてヒンヤリとする、 その感覚をむしろ楽しみながら、20分余りで山頂に辿り着いた。 私が山頂に立った時刻は9時15分。金峰山荘を出てから3時間半を要し たことになる。最初は無人かと思った山頂も、気が付くと巨岩の上に若者が 二人寝そべっていて、その岩陰には休息中の登山者が数組。目前に立ち上 がる五丈石の周囲ではさらに多くの登山者が休息をしたり、写真を撮ったり。 既に予期していたように、山頂からの眺望には恵まれなかった。登頂直後 はほぼあらゆる方向がガスや雲海に閉ざされて遠景は望むべくもない状況で、 僅かに金峰山の西の稜線が大日岩あたりまで望めただけである。しかし風が あり、ガスも雲海も確実に動いていた。 私は予定を30分ほど延長して山頂 部に留まり、眺望の改善を待ってみたのである。 この間、東方の視界はガスの切れ目に時折朝日岳の山頂が見え隠れする ようになったがそれ以上には改善せず、南方は不完全ながら2度ほど富士山 が雲間から姿を覗かせた。しかし、南アルプスや八ヶ岳の遠望が期待された 南西から北西方向にかけては雲海に閉ざされたまま変化は見られなかった ので、私はとうとう見切りをつけ、腰を上げて山頂を後にした。 金峰山のシンボル・五丈石の北側の裾を回ってハイマツ帯の岩稜を大日岩 を目指して西に向かう。 本来なら眺望絶佳となるであろう行程だが、この日 は生憎条件が整わず、足を止めて眺め入るほどの眺望にはめぐり会うことは ないだろう。 そう考えてひたすら岩稜を下りながらも、私はこの行程で果たし ておきたいことが二つあった。 その一つは山頂ではチャンスが無く果たせな かったミズガキ山全景の撮影。 もう一つは五丈石の好ましいスナップショット の撮影である。 前頁へ 次頁へ |

|

|