| < かみさん と 私 > |

| 目次へ / 次頁へ |

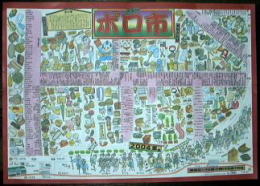

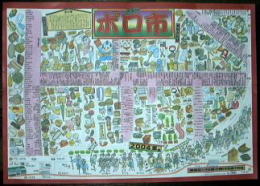

| ボ ロ 市 散 策 1 / 2 |

年の瀬も迫る師走の半ば、私は長年東京の世田谷に住みながら未だ見聞 したことが無かった「ボロ市」に初めて足を運んだ。 ボロ市は毎年1月および12月15・16 の両日、世田谷区世田谷1丁目の 史跡・世田谷代官屋敷付近を中心に、大山街道(通称・ボロ市通り)の路上 に700軒以上もの露店が並んで開催される。その起源は天正2年(1574年)、 世田谷が北条氏の配下・吉良家の城下町だったころ開かれた楽市とされる から歴史は古い。(無形文化財にも指定されている) 伝統あるこの市は当初は無税の市として栄えたが、北条氏滅亡後はさびれ、 江戸から明治なかばにかけては農具中心、さらに下っては古着などが中心 に売られる市となり、ボロ市と呼ばれるようになったようだ。毎月1日・ 6日が 開催日だった市が12月と1月の15・16日開催となったのは明治に入って からで、歳の市を新暦と旧暦の両方で開くようにしたことによるらしい。 私はカミさんと連れだって最寄りの下高井戸駅から普段は滅多に利用しな い東急・世田谷線の三軒茶屋行きに乗車した。時刻は正午過ぎ。週日の昼 時としては私がこの世田谷線で経験したことが無い込み様である。乗客の殆 どは私たち同様ボロ市が目的だったようで、上町駅で下車し、改札口から世 田谷線の踏切を渡り、銀杏並木の黄葉が進む世田谷通りを横断して市開催 の中心であるボロ市通りに到るまで列を連ねて流れて行った。 世田谷通りからボロ市通りに抜ける狭い路地にも片側には骨董や古民具、 アクセサリーなどを商う露店が並び、ここで足を止める客に人の流れは端 から渋滞気味。ボロ市通りに出ると、幅員10メートルはあろうかという通りは 既に足元以外はアスファルトの路面が見えないくらいに人また人。自分の意 図する方向に真っ直ぐ進めないほどの混雑ぶりである。思いの外の人出の 多さに私たちはいささか閉口したが、気を取り直して先ずボロ市通りの西の はずれ、世田谷通りとの交差点まで進み、そこから通りの東の端、駒沢公園 通りとの交差点まで一度歩いてみることにした。 通りの両側に隙間なく並ぶ大方の店の前には人垣が出来、中央を歩いて いては、目立つ幟や看板があがっていない限り、何を商う店か判らない。小 さな店の多くは嫌でも人垣に頭を突っ込んで覗くことになる。 歩き始めて程 なく、カミさんが今年の出店を全て網羅したとされる 『ボロ市マップ ・2004 年版』なるものを見つけて買い求めたが、これを拡げて見ながら散策出来る ような状況ではなかった。 いずれにしても初めて見る市であり、様子がわか らないからお目当ても有るはずがない。結局、一つ一つの露店を覗きながら 2時間ほどかけてボロ市通りを一往復した。 散策の途中、世田谷郷土資料館で足を休め、「ボロ市の歴史」 に関する 資料を閲覧して往昔のボロ市の様子を振り返り タイムスリップした一刻を 過ごしたが、再び通りの雑踏の中に身を戻した時、その市の変容ぶりに改 めて時代の移り変わりを実感させられたのである。生業、生活に必要な物 資を調達する交易の場・・・ そう言う意味での市の性格は今や実質的に失 われ、イベント もしくは お祭り としての行事に変貌した感のあるボロ市。 しかし、それは時の流れのなせるわざ。この市が地域の人々の楽しみの行 事として根付き、また地域の活性化にも一役買っていると評価すれば、そ れは将に創設当時のこの市の役割をそれなりに引き継いでいることになる のだろう。そんなことを考えながら人の流れに呑み込まれていたのである。 目次へ 次頁へ <ボロ市のスナップ> 写真をポイントして下さい。 |

|

|